【遺品整理はだれがやるべき?】家族で揉めないために知っておきたい責任と役割分担の考え方

2025年05月19日目次

遺品整理は「誰がやるべき?」よくある家族の悩みとは

親が亡くなったあとの遺品整理は、心の整理もつかないまま、

現実的な片付けが突然降りかかってくるものです。

その中でよくあるのが、「誰がやるのか決まっていない」という問題。

長男だから? 近くに住んでいるから? 時間のある人が?

… といった曖昧な基準で、なんとなく任されてしまうことも少なくありません。

そして気がつけば、一人に負担が集中してしまうことも。

大切なのは、「誰かがやる」のではなく、「家族でどう進めていくか」。

この章では、そんな“見えないプレッシャー”に悩む方に向けて、

よくある家族間のズレや解決のヒントをご紹介します。

「誰が主導するの?」と曖昧なまま放置されがち

遺品整理は、家族の誰かがリードしなければ進まない作業です。

しかし、多くのご家庭では「誰が主導するのか」

が決まらないまま時間が過ぎてしまいます。

特に親を失った直後は、皆が喪失感の中におり、

遠慮や気遣いが優先されがちです。

「自分からは言い出しにくい」「誰かが言い出してくれるだろう」

と思っているうちに、作業がどんどん先延ばしになるケースも。

大切なのは、誰かが小さくても良いので最初の一歩を踏み出すこと。

「少し話せる時間ある?」そんな一言が、整理の糸口になります。

実は多い“押し付け合い”と“気まずさ”の原因

「なんで私ばっかり?」「〇〇がやるべきじゃないの?」

こうした声が聞こえてくるのは、遺品整理でよくある“押し付け合い”の現場です。

役割が不明確なまま整理を進めようとすると、

「あの人は手伝わない」「口ばっかりで動かない」

といった不満が募り、関係にヒビが入ることも。

こうした摩擦を避けるには、まず「誰かがやる」のではなく

「家族全員で話し合って決める」ことが何より重要です。

お互いの生活状況や気持ちを聞き合い、

無理のない範囲で協力し合える体制づくりが、円滑な整理への第一歩となります。

親が亡くなったあと、まず考えるべき「片付けの範囲と順序」

いざ遺品整理を始めようとしても、

「何から手をつければいいのかわからない」という方は多いものです。

そんなときは、まず“範囲”と“順序”を明確にすることがカギになります。

たとえば、家全体を一気にやろうとせず、

「今日は書類だけ」「今週はリビングだけ」

と小さな単位に分けて計画を立てましょう。

初めに探すべきは、現金・通帳・保険証券などの貴重品。

そして、思い出の品は急がずに、

気持ちの準備ができてから手に取るようにしましょう。

効率的な順序と心のペース、

両方を大事にして進めることが、後悔しない整理につながります。

法律的には「相続人」に責任がある?

「遺品整理って、誰の責任?」という疑問を持つ方は多いですが、

法律上では基本的に“相続人”がその責任を負うとされています。

民法では、被相続人(亡くなった方)の財産や義務は相続人が引き継ぐと定められており、

その中には現金や不動産といった資産だけでなく、

家具や日用品などの遺品も含まれます。

つまり、遺品の整理も相続手続きの一環と考えられているのです。

とはいえ、現実には兄弟姉妹で協力して進めるケースも多く、

家族の中で役割分担や作業の進め方を話し合いながら進めることが大切になります。

民法で定められた「権利と義務」

民法では、相続人は被相続人の財産も負債も丸ごと引き継ぐ

“権利と義務”を持つと明記されています。

つまり、通帳や不動産だけでなく、

生活用品や家の中のあらゆる持ち物も「財産」として含まれるため、

遺品整理も相続人の責任の一部とされます。

さらに、相続には3つの選択肢があり、

「すべてを引き継ぐ(単純承認)」「財産の範囲で負債を返す(限定承認)」「一切を放棄する(相続放棄)」

という方法があります。

選択によって義務の範囲が大きく変わるため、

整理に着手する前に自分がどの立場にあるかを確認しておくことが大切です。

相続放棄したら遺品整理はしなくていい?

「相続放棄をすれば、もう遺品整理しなくていいですよね?」

という質問はよくありますが、答えは少し複雑です。

たしかに、相続放棄を正式に行えば、法律上の整理義務からは解放されます。

しかし実務上は、そう簡単に済まないケースもあります。

たとえば、故人の家が賃貸住宅であれば、

家主との間で原状回復の交渉が必要になることも。

また、放棄する前に故人の物に手をつけてしまうと

「承認した」と判断されてしまうリスクもあるため注意が必要です。

判断に迷った場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

家が借家か持ち家かで違う対応も

遺品整理の進め方は、

故人が住んでいた家が「借家」か「持ち家」かによって大きく変わります。

借家であれば、賃貸契約の終了や原状回復の義務が発生し、

家主への連絡や退去までのスケジュール管理が求められます。

さらに、期限内に遺品を整理しないと、余分な賃料が発生するリスクもあります。

一方で持ち家の場合、時間に余裕はありますが、

相続登記の手続きや固定資産税の支払い、

空き家問題への対応など、長期的な課題が出てきます。

まずは家の名義と契約内容を早めに確認し、

今後の計画を立てていくことが大切です。

家族で揉めずに進めるにはどうしたらいい?

遺品整理は、故人の想いと向き合う大切な作業であると同時に、

家族関係のバランスが問われる場面でもあります。

誰が片付けるのか、どう進めるのか、費用は誰が負担するのか…。

そんな“見えない課題”が山積しているからこそ、

揉め事に発展するケースは少なくありません。

特に忙しい日々の中では、感情の行き違いや役割の偏りがストレスの原因になりがちです。

だからこそ、物の整理より先に必要なのは「心の準備」と「家族間の対話」です。

この章では、家族間でトラブルを避けつつ、

納得感を持って遺品整理を進めるためのコツをお伝えします。

最初に「話し合いの場」を持つことが大切

遺品整理を円滑に進めるためには、

まず全員で話し合う場を設けることが欠かせません。

葬儀が終わって少し気持ちが落ち着いたタイミングが理想的です。

「誰が何をするか」「何から始めるか」「どれくらいの時間や費用をかけるか」

といった基本方針を共有することで、

不要な誤解や押し付け合いを防ぐことができます。

大切なのは、誰かが一方的に決めるのではなく、

全員が自分の意見を出しやすい雰囲気をつくること。

必要であればチェックリストやスケジュール表を用意して、

可視化することで納得感のある計画が立てやすくなります。

「誰が何をやるか」を明確にしよう

役割分担は、遺品整理を円滑に進めるうえで欠かせないステップです。

「誰が何を担当するのか」をあらかじめ決めておくことで、

作業のダブりや抜け漏れ、そして不満の発生を防ぐことができます。

たとえば、「現地に行ける人は仕分けや荷物の確認」

「遠方の人は手続きや費用のサポート」といった分担も効果的です。

また、担当内容を書き出して共有することで、

それぞれが“自分の責任”を自覚しやすくなります。

ポイントは、“できる人ができることをする”という柔軟さと、

感謝の気持ちを忘れない姿勢です。

感情的な衝突を避けるためのコツとは?

遺品整理では、思い出の品に触れることで感情がこみ上げてきたり、

言い方ひとつで心がざわついたりすることもあります。

だからこそ、お互いの気持ちに配慮しながら進めることがとても大切です。

感情的になりそうなときは、深呼吸をして少し時間を置くことも必要です。

また、「これは大切にしたい」「これは処分してもいい」

という判断がぶつかったときは、

無理に結論を出さずに一時保留にするのもひとつの方法です。

第三者(親族や専門家)を交えることで冷静さを保ちやすくなり、

対話のクッションにもなります。

負担が偏らないようにできる“上手な分担方法”

「なんで私だけ…」という不満を生まないためには、

“公平”よりも“納得感”のある分担が大切です。

作業量や時間だけでなく、それぞれの事情や体力、距離感を考慮した上で、

「できることを持ち寄る」方法が理想的です。

たとえば、物理的な作業は現地に行ける人が、

電話や契約の確認は在宅でも可能な人が担うなど、

工夫次第でバランスの取れた分担が可能になります。

また、定期的に進捗を共有し、

「ありがとう」の一言を忘れないことが、

チームとしての連携を強め、負担感をやわらげてくれます。

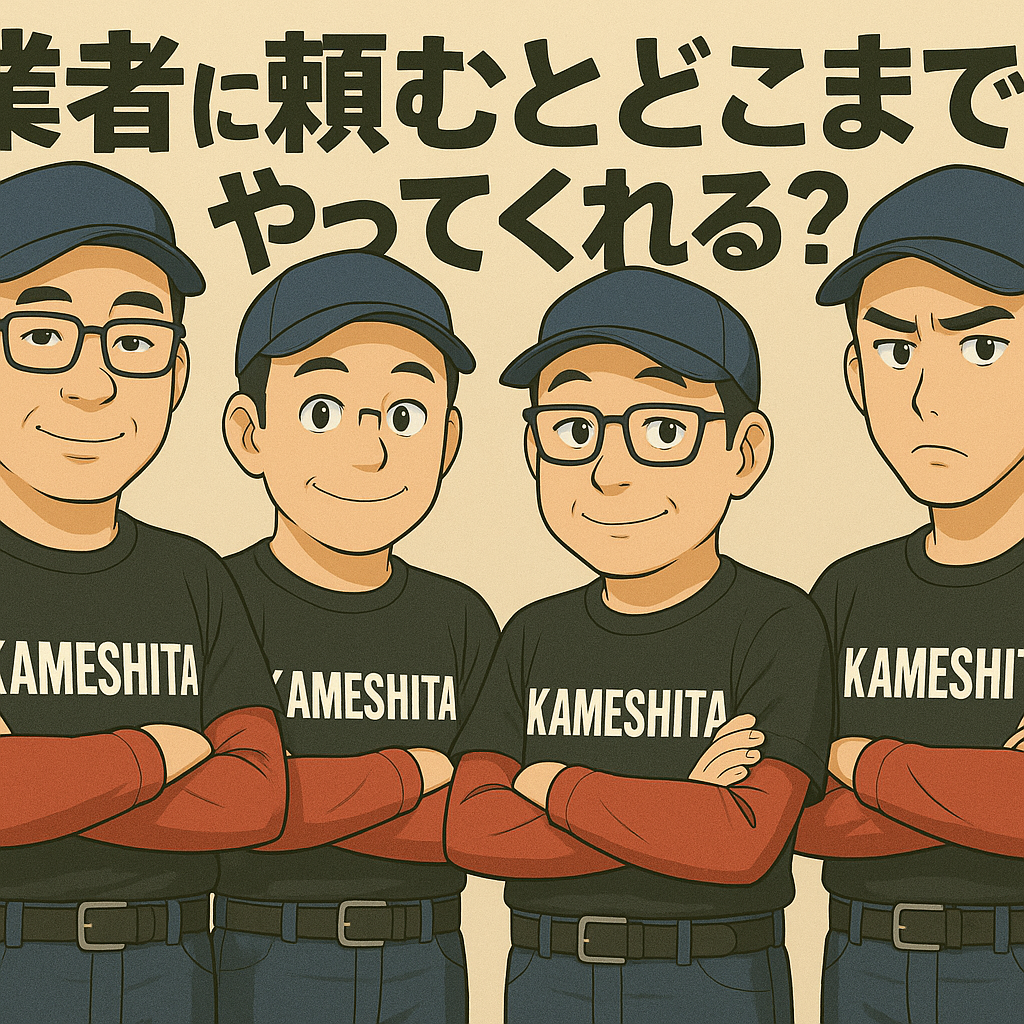

遺品整理をプロに任せるという選択

「仕事が忙しくて時間が取れない…」「精神的にどうしても手がつけられない…」

そんなときに頼りになるのが、遺品整理の専門業者です。

プロに任せることで、物量の多い遺品も効率よく、

かつ丁寧に片付けてもらえます。

また、仏壇や神棚の供養、

特殊な清掃が必要な場合にも専門知識をもって対応してくれるため、

安心して任せられます。

ただし、業者によって対応範囲や費用は異なるため、

「どこまでやってもらえるのか」「いくらかかるのか」など、

事前の確認が欠かせません。

この章では、業者に依頼する際の基本知識と注意点をまとめてご紹介します。

業者に頼むとどこまでやってくれる?

遺品整理業者に依頼すれば、家の中の片付けはもちろん、

仕分け、不用品の回収、処分まで一括で任せることができます。

さらに、貴重品の探索や形見分けの梱包・発送、仏壇・神棚の供養、

さらには特殊清掃(孤独死や事故物件など)に対応している業者もあります。

作業範囲は事前の打ち合わせで柔軟に調整可能で、

「一部だけお願いしたい」という要望にも応じてくれるケースが多いです。

家族だけでは難しい部分をサポートしてもらうことで、

心にも余裕が生まれます。

まずは、自分たちでやること・任せることを整理し、

賢く使い分けることが成功の鍵です。

依頼するメリット・デメリットとは

プロに依頼する一番のメリットは、やはり“安心して任せられる”こと。

時間の節約はもちろん、大きな家具の搬出や仕分けといった重労働を避けられ、

精神的な負担も軽減されます。

遺品整理が初めてというご家族にとっても、

専門知識を持つ業者の存在は心強い味方です。

ただし、費用が発生すること、

業者ごとにサービスの質や対応が異なることは注意点。

中には不適切な対応をする業者もあるため、複数社を比較し、

信頼できる相手かどうか見極めることが重要です。

メリット・デメリットを正しく理解し、納得の上で依頼することが大切です。

費用は誰が出す? 家族での取り決めのヒント

業者に依頼すると数万円〜数十万円の費用がかかる場合もあるため、

家族内で「誰がどう負担するか」は事前にしっかり決めておきたいところです。

「相続する人が負担する」「人数で割り勘にする」

など方法はさまざまですが、法律での明確な定めはないため、

話し合いがすべてです。

トラブルを避けるには、業者からもらった見積書を全員で確認し、

金額や内訳を透明にしておくこと。

負担が偏らないよう、状況に応じて柔軟に決めるのがポイントです。

「今回は私が多めに、次はそちらが…」

という助け合いの気持ちも大切にしましょう。

「信頼できる業者」の選び方とチェックポイント

大切な遺品を扱ってもらう以上、

「信頼できる業者かどうか」は最も重要なポイントです。

まず確認したいのは、一般廃棄物収集運搬の許可を持っているかどうか、

または「遺品整理士認定協会」などの団体に所属しているか。

これらの資格や登録がある業者は、一定の基準を満たしている証拠です。

また、見積もりの際に説明が丁寧か、

内訳が明確かといった対応力もチェックしましょう。

可能であれば2〜3社から相見積もりを取り、

料金だけでなく“人柄”や“信頼感”も含めて判断すると安心です。

口コミや実績も、判断材料のひとつになります。

まとめ|「誰がやるか」だけでなく「どう向き合うか」が大切

遺品整理という言葉には「片付け」や「処分」

といったイメージが強くありますが、

実際にはそれ以上に、心の整理や家族との関係に深く関わる行為です。

「誰がやるか」という役割だけにとらわれず、

「どんな気持ちで進めるか」がとても大切です。

焦らなくても大丈夫。

家族で支え合いながら、一つひとつ丁寧に向き合うことが、

後悔のない整理につながります。

そして必要に応じてプロの手も借りながら、

自分たちのペースで無理なく進めること。

それこそが、“心にもやさしい遺品整理”のあり方です。

この章では、そんな向き合い方のヒントを3つご紹介します。

あなた一人が抱え込まないために

「長女だから私がやらなきゃ」「時間があるのは私しかいないから」と、

つい一人で背負い込んでいませんか?

真面目な人ほど、誰にも頼らず頑張ってしまいがちです。

でも、遺品整理は一人で行うには大きな負担が伴う作業。

家族に協力をお願いすること、

信頼できる業者に相談することは決して“甘え”ではなく、前向きな選択です。

「少し手伝ってもらえないかな?」と声をかけるだけで、

心がふっと軽くなることもあります。

あなた自身が壊れてしまう前に、助けを求める勇気を持ってください。

それが、家族との絆を深めるきっかけにもなります。

思い出と向き合う時間も大切に

整理を進めていると、ふと目に入るアルバムや手紙、

趣味の品に胸がいっぱいになる瞬間があります。

それは、単なる“片付け”ではなく、故人と再びつながる大切な時間。

そんなときは無理に片付けようとせず、

少し手を止めて思い出をたどってみてください。

「あのとき、こんなことがあったね」「よく使っていたな」

——その記憶のひとつひとつが、

心を癒し、故人との関係にそっと区切りをつけてくれます。

「何を捨てるか」ではなく、「何を残したいか」の視点で進めることが、

心にもやさしい整理につながります。

無理せず、自分のペースで整理を進めていこう

遺品整理に“正解”はありません。

誰かと比べる必要も、完璧を目指す必要もないのです。

「今日はこれだけやってみよう」と少しずつでも前に進めば、それで十分。

ときには涙がこぼれて手が止まることもあるでしょう。

でも、それも大切なプロセスです。 疲れたら休む、迷ったら後回しにする。

それくらいの柔らかさを持って、自分のペースで進めていきましょう。

整理を通じて、あなた自身が心の中で故人と向き合う時間を大切にできたなら、

それこそが“良い整理”なのだと思います。

遺品整理士 倉島 新吾

東海3県~愛知県・岐阜県・三重県~ 九州エリア~鹿児島県・宮崎県・熊本県~

スケジュールに空きがあれば即日の対応も可能。お見積り無料です。

遺品整理、生前整理、空き家整理、ゴミ屋敷、汚部屋、特殊清掃(事故現場・孤独死現場)、

ウイルスの除菌消臭(新型コロナ対応)、ペット臭(猫屋敷など)、不用品買取値引き、解体前や退去前の残置整理 etc…

自転車・バイク・仏壇・神棚・マットレス・シンク・物干し台・物置の解体、撤去・エアコンの取外し・庭木の伐採・草刈りなどなんでもご相談ください!

TEL:0120-379-540 担当者直通:070-1327-8548

メール・LINEからは、24時間365日ご相談を受け付けしております。

Twitterも日々更新中♪

カメシタは公益社団法人被害者サポートセンターあいち(あいポート)に賛同しています。

新着記事

- [作業実績] [2026.01.28] 日進市:空家整理/戸建/2LDK

- [コラム] [2026.01.21] 「猫屋敷」の孤独に終止符を!プロの【まごころ特殊清掃】で愛猫と「普通の暮らし」を取り戻しませんか?【カメシタのハウスクリーニング】

- [作業実績] [2026.01.21] 東浦町:ゴミ屋敷清掃/賃貸

- [コラム] [2026.01.14] 名古屋市中村区:ゴミ屋敷整理/空家整理/戸建

- [コラム] [2026.01.14] 【多頭飼育ペットの遺品整理】母の愛は手放さない。途方に暮れるあなたへ、命と心を癒すプロの「まごころ」解決法