【何から始めればいい?】遺品整理で「何をするの?」が分からないあなたへ。初めてでも後悔しない進め方ガイド

2025年05月12日目次

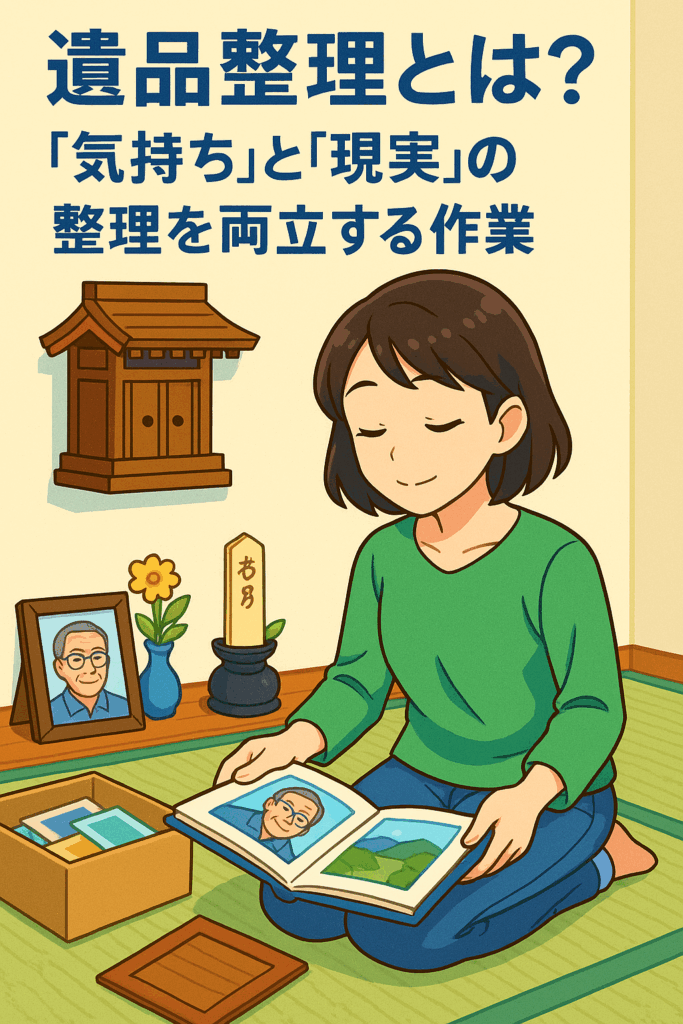

遺品整理とは?“気持ち”と“現実”の整理を両立する作業

なぜ遺品整理が必要なのか

遺品整理とは、亡くなった方の使っていた衣類や家具、

日用品、書類などをひとつずつ整理し、保管・処分・供養などを行う作業です。

しかしそれは、単なる“片付け”ではありません。

その品々には、故人の人生そのものや思い出が宿っているからこそ、

「どう扱えばいいのだろう」「捨ててしまってもいいのかな」

と悩む場面も多くあります。

また、気持ちの問題だけでなく、

現実的な事情から急ぎ対応しなければならないことも少なくありません。

たとえば、故人が住んでいた家が賃貸だった場合、

退去の期限が迫っているケースもあります。

さらに、相続手続きに必要な書類の整理や確認も必要になります。

遺品整理は、気持ちと現実の両方を整理していく、

いわば“心の作業”と“事務的な作業”のバランスが求められる時間です。

「何から始めていいのかわからない」という気持ちも当然です。

一歩ずつでいいので、今できることから向き合っていきましょう。

思い出と向き合う時間でもある

遺品整理は、故人との別れを受け入れ、

心に区切りをつけるための大切な時間でもあります。

たとえば、写真アルバムをめくると、ふと昔の笑顔が浮かび、

「このとき一緒に笑ったな」

と思い出が胸をあたたかく包んでくれることもあるでしょう。

趣味の道具や愛用していた日用品からも、

その人の人柄や日々の生活が思い出されます。

そうした“気持ちの揺れ”は、とても自然なもの。

手が止まってもいい、涙がこぼれてもいい。

無理に進めようとせず、心に正直でいてください。

ゆっくり向き合うこと自体が、立派な前進です。

「捨てる」ことに迷う品があれば、写真を撮ったり、

家族と語り合ったりするだけでも心が軽くなるかもしれません。

遺品整理は、ものと向き合うというより、

“故人との思い出”と丁寧に向き合う時間なのです。

法的・実務的な整理も含まれる

遺品整理は、感情的な作業だけでなく、実務的な手続きも重要です。

たとえば、預金通帳や印鑑、保険証券、

不動産の権利書といった「重要書類」は、相続手続きに欠かせないもの。

万が一、遺言書が見つかった場合には、

勝手に開封せず、家庭裁判所に届け出る必要もあります。

また、電気・水道・ガス・インターネットなどの契約を解約したり、

賃貸契約の終了手続きをしたりする必要があるケースも。

クレジットカードや定期購入のような見落としやすい契約も意外と多いため、

郵便物や書類を丁寧に確認することが大切です。

さらに、相続税の申告や、不動産の名義変更(相続登記)など、

期限が定められている手続きもあるため、早めの準備が必要です。

「感情」と「現実」の両方を整理していく作業だからこそ、

一人で抱え込まず、必要に応じて専門家や家族と一緒に進めていくことをおすすめします。

【はじめの一歩】遺品整理って何をするの?基本の手順と流れ

ステップ1:スケジュールを立てる

遺品整理を始める前に、

まず大切なのが「スケジュールを立てること」です。

突然始めてしまうと、量の多さに圧倒されて途中で手が止まってしまったり、

感情的に負担が大きくなってしまうこともあります。

最初に、「誰と一緒に行うのか」「何日かけるか」「どこから手をつけるか」

を家族と話し合っておきましょう。

1日で終わらせようとせず、

数日に分けて無理のないスケジュールを組むことが理想的です。

特に土日しか作業できない場合は、優先順位を決めたり、

エリアごとに区切って進めると、気持ちも作業もスムーズに運びやすくなります。

計画を立てることで、整理のゴールが見えやすくなり、

不安や負担を軽くすることにもつながります。

ステップ2:仕分けの方針を家族で決める

遺品整理では、「何を残して、何を処分するか」

を判断する場面がたくさん出てきます。

しかし、この判断は人によって価値観が異なるため、

家族間で意見がぶつかることも珍しくありません。

そこで、作業前に「仕分けのルール」を話し合っておくことが大切です。

たとえば、「通帳や重要書類は必ず保管」

「写真は残す」「洋服は○○点まで残して他は寄付」など、

基準を明確にしておくと判断がぶれにくくなります。

また、「これは残すか迷う」と思った品については、

写真を撮ってから処分する方法も有効です。

形は残さなくても、記憶として記録しておくことで心が少し楽になります。家族みんなが納得できるような方法を、無理なく探していきましょう。

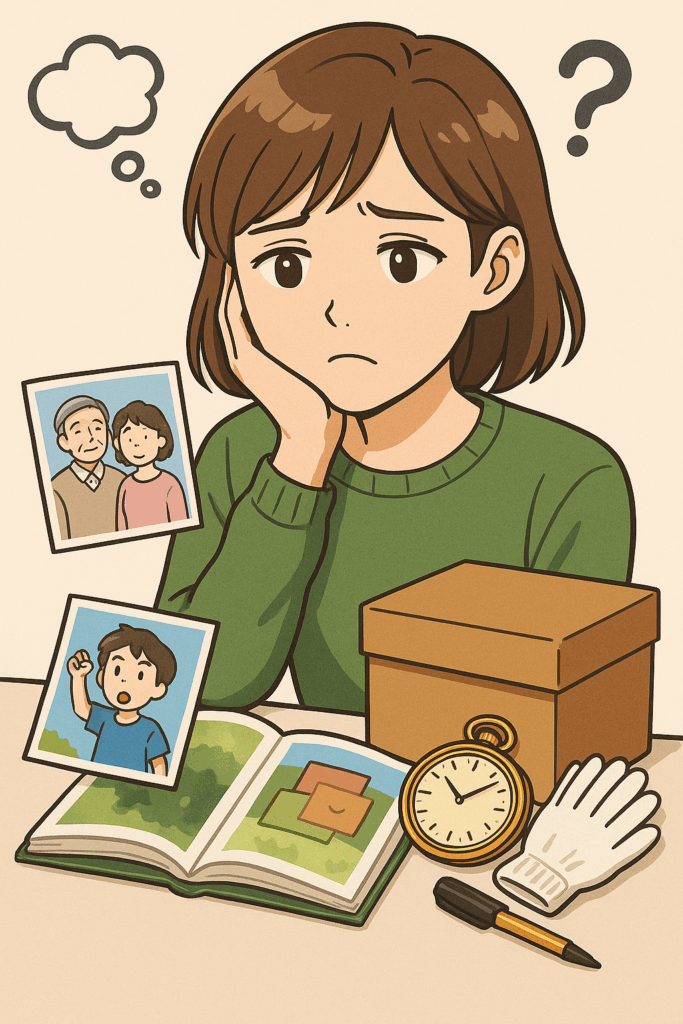

ステップ3:必要な道具・準備物を揃える

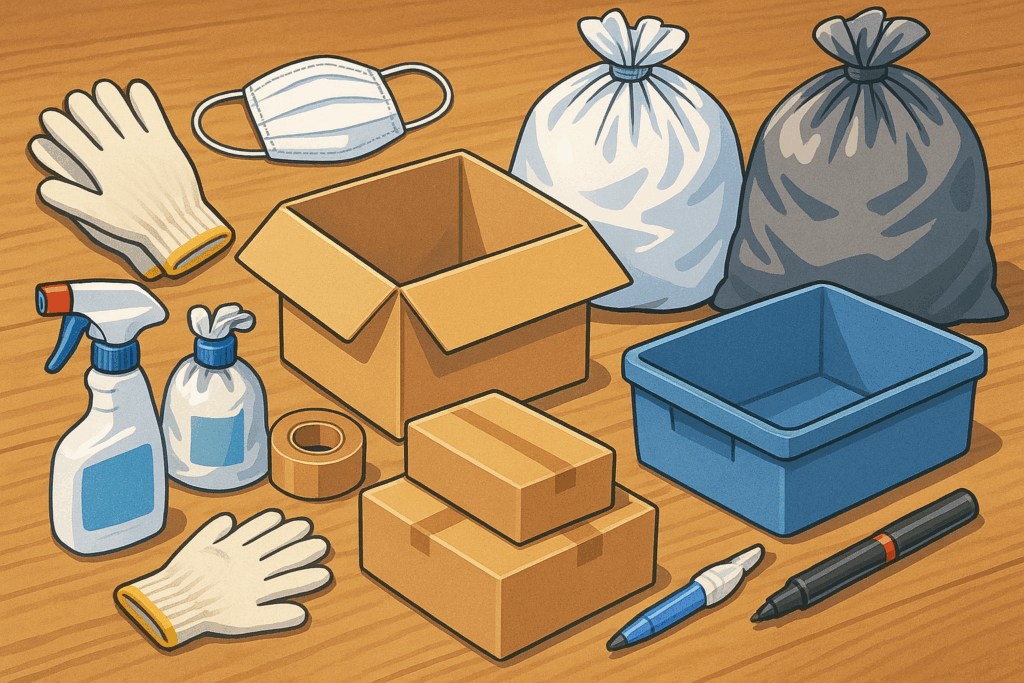

遺品整理をスムーズに進めるためには、事前の準備がとても重要です。

必要な道具が揃っているかどうかで、作業の効率も心の余裕も大きく変わります

基本的な持ち物としては、ゴミ袋(可燃・不燃)、軍手、マスク、

消毒スプレー、段ボール、収納ボックス、ガムテープ、マジックペン

などがあります。

特に、分類のためのラベルやマーカーは、

「保留」「形見」「処分」などを明確にするのに便利です。

また、大切な書類や通帳、

写真などを保管するためのファイルやクリアケースも用意しておくと安心です。

必要なら、簡易掃除道具(ほうき、雑巾、消臭剤)

もあると現場が整いやすくなります。

事前の準備を丁寧に行うことで、

当日の混乱や疲労感を最小限に抑えることができます。

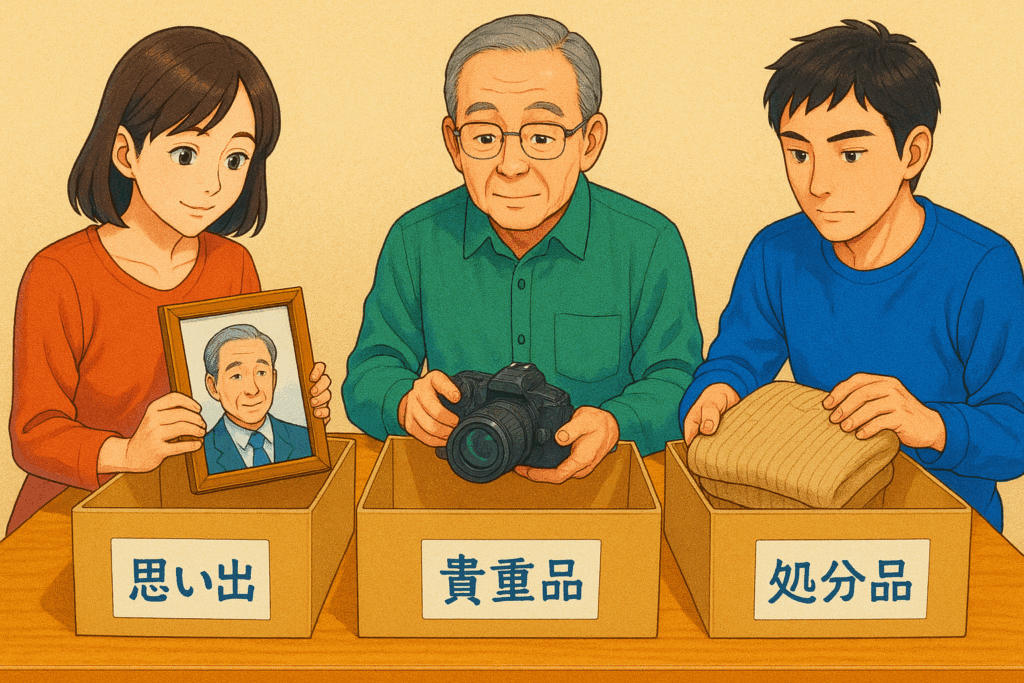

ステップ4:思い出・貴重品・処分品に分ける

遺品整理の中核となる作業が「仕分け」です。

ただ捨てる・残すという二択ではなく、

「思い出として残したいもの」「法律的・金銭的に重要な貴重品」「処分しても問題ないもの」

の3つに分けていくと判断しやすくなります。

たとえば、アルバムや手紙などの思い出品は、

家族との思い出を共有しながらゆっくり扱いたいものです。

一方、通帳や権利書、保険証券といった貴重品は、

相続や手続きに必要になることがあるため、確実に保管しておきましょう。

処分品に関しては、自治体のルールに従って分別が必要です。

迷うものが出てきたら無理に決めず、

「保留」として一時的に別にしておくことも選択肢のひとつです。

迷いながらでも大丈夫。一歩ずつ進めていけば大丈夫です。

貴重品の例と見落としがちなポイント

遺品整理では、大切な貴重品を見落とさないことがとても重要です。

代表的なものとして、通帳・印鑑・保険証券・年金手帳、

不動産の権利書、遺言書、貴金属類、株券などがあります。

これらは相続や手続きに必要になるため、最優先で確保する必要があります。

ただ、こうした貴重品は意外な場所にしまわれていることも多いです。

たとえば、「古い本の間」「タンスの奥」「下着の引き出し」「床下収納」「仏壇の引き出し」など。

小さな封筒やお金が紛れている場合もあるため、

どんな小さな場所も丁寧に確認しましょう。

また、故人が記録を残していたノートや手帳の中にもヒントが隠れていることがあります。

「これも確認しておけばよかった…」と後悔しないためにも、

焦らず慎重に確認していくことが大切です。

ステップ5:処分・供養・保管の判断をする

仕分けが終わった後は、それぞれの品の「次の行き先」を決めていきます。

基本は、処分・供養・保管の3つに分けて考えることがポイントです。

処分する品は、自治体の分別ルールを確認しながら、

可燃・不燃・資源ごみなどに分類しましょう。

粗大ゴミの手配やリサイクル回収などが必要な場合もあります。

供養が必要な品(仏壇・遺影・人形・手紙など)は、

自治体やお寺、専門業者などに相談することで、心を込めてお別れできます。

形見として保管する品は、防虫剤や除湿剤を入れたり、

ケースにしまうなどして、長期的に管理できる状態に整えることが大切です。

また、すぐに判断がつかないものは「保留ボックス」を用意しておくと、

あとで冷静に見直せます。「どうするか迷ってしまう」のは自然なこと。

心のペースに合わせて進めていきましょう。

遺品整理にかかる時間と労力はどれくらい?

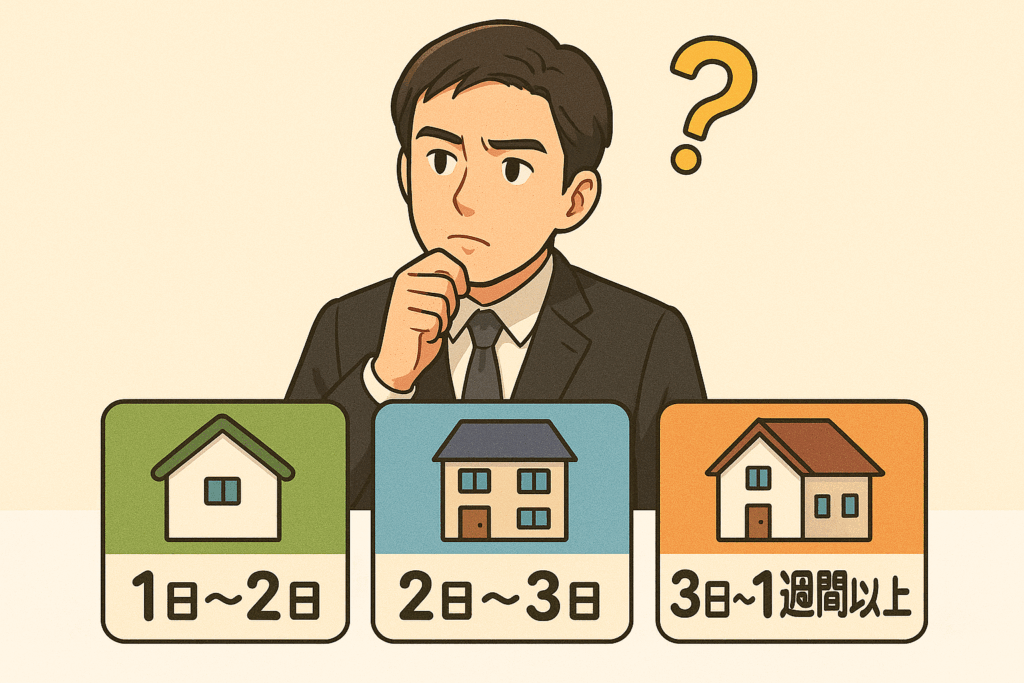

一般的な整理にかかる日数の目安

遺品整理にかかる時間は、住まいの広さや物の量、

作業する人数によって大きく異なります。

目安としては、ワンルームであれば1日〜2日ほど、

1LDK〜2DKの広さで2日〜3日、

一戸建てとなると3日〜1週間以上かかることもあります。

もちろん、これらはあくまで目安です。

故人が物を大切にしていて家中に物が溢れていた場合や、

書類や写真などを一つひとつ確認しながら進めたい場合には、

さらに時間が必要になることもあるでしょう。

作業人数も重要な要素です。

一人で行うのと、家族数人で協力するのとでは、

スピードも心の負担も全く異なります。

可能であれば家族や親族と相談しながら進めることで、

心の支えにもなり、効率的に進めることができます。

遺族だけで対応する場合の限界と注意点

「家族だけでなんとかしよう」と思う方も多いかもしれません。

しかし、実際に遺品整理を始めてみると、

その大変さに驚くことが少なくありません。

家具や家電などの大型品の運び出しや、

部屋ごとに分類しなければいけない大量の物の整理、

ゴミの分別や搬出、さらには供養や行政手続きまで、

対応すべきことは山のようにあります。

特に、気持ちの整理がまだ追いついていない時期に、

思い出の品と向き合いながら作業するのは想像以上に心に負担がかかります。

感情的に疲弊してしまい、大切な品を誤って捨ててしまうようなことも実際に起きています。

無理をして体を壊したり、家族間のトラブルに発展してしまう前に、

「これはプロにお願いした方が良さそう」と感じたら、

思いきって専門の遺品整理業者に相談してみるのも一つの選択肢です。

休日だけで終わらせたい場合の計画術

平日は仕事で忙しく、

遺品整理に取りかかれるのは土日や祝日だけ…そんな方は多いはずです。

時間が限られている場合は、計画的に作業を進めることが大切になります。

おすすめの方法は、「場所ごと」または「物の種類ごと」

に区切って作業を進めるスタイルです。

たとえば、1週目は押入れ、2週目はキッチン、3週目は洋服ダンス…

というように小分けにして進めていくと、

達成感を感じやすく、気持ちも楽になります。

また、「必ず残すもの」「家族と相談してから決めるもの」

「迷ったら保留にするもの」

といった仕分けのルールをあらかじめ決めておくと、

判断に迷う時間も減り、スムーズです。

無理をしすぎず、1回で終わらせようとしないことが大切。

遺品整理は“作業”であると同時に、故人と向き合う大切な時間でもあります。

自分のペースで、少しずつ取り組んでいきましょう。

遺品整理でよくある悩みと解決法

「何を残すべきかわからない」

遺品整理を進める中で、

「どれも思い出があって、何を残して何を手放すべきかわからない…」

と感じる方はとても多いです。

特に長く一緒に過ごしてきた家族であれば、

どの品物にも感情が結びついていて、判断がつかなくなるのは当然です。

そんなときは、

「自分が見てホッとするもの」「将来、子どもや家族に伝えたい思い出があるもの」

を残す目安にしてみてください。

また、手放すのがつらいけれど物理的に保管が難しいものは、

写真に撮って残すという方法もあります。

「残すか、処分するか」の二択ではなく、

「保留する」「写真に残す」「誰かに譲る」

といった柔軟な選択肢を持つことが、心の負担を減らす一歩になります。

大切なのは、“無理に決めようとしない”ことです。

「処分する罪悪感がある」

「捨てるのは申し訳ない」「勝手に処分していいのだろうか」と悩むのは、

ごく自然な感情です。

特に故人が大切にしていた品や、

長く使っていた道具を目にすると、その気持ちはより一層強くなります。

でも、忘れてはいけないのは、

「処分=忘れる」ではないということ。

むしろ、故人の想いを大切に受け止めたうえで、

感謝とともに物を手放すことは、心を込めたお別れのかたちです。

「今までありがとう」「たくさん助けてもらったね」

と声をかけながら手放すことで、気持ちに整理がつくこともあります。

また、供養やリユース、寄付など“想いをつなぐ”形で処分すれば、

心の痛みも少しやわらぐはずです。

大切なのは、故人を想うその気持ちを行動に乗せていくことです。

「親族との意見が合わない」

遺品整理は、

家族や親族の間での“気持ちの温度差”があらわになりやすい作業です。

「これは残したい」「いや、もう必要ない」など、

物に対する考え方が違えば、どうしても意見がぶつかってしまいます。

そんなときは、無理にどちらかの意見に合わせようとせず、

一度“保留”にするのが得策です。

後日あらためて落ち着いて話し合ったり、

時間を置いたことで見えてくることもあるからです。

また、家庭外の第三者たとえば遺品整理業者や行政書士など、

感情に左右されない立場の人が入ることで、

冷静な判断がしやすくなることもあります。

大切なのは、家族同士が感情的になりすぎないこと。

意見の違いがあっても、

それぞれの“想い”があることを理解し合いながら進めていきましょう。

「気持ちの整理が追いつかない」

大切な人を失った直後に、

すぐに遺品整理に取りかかるのは、とても大変なことです。

悲しみや喪失感の中では、心の整理が追いつかず、何を見ても涙が出てきてしまう…

そんな状態で無理に進めようとしても、うまくはいきません。

「気持ちの整理がついてからでいい」「少しずつで大丈夫」と、

自分に優しく声をかけてあげてください。

整理が遅れてしまうことに罪悪感を抱く必要はありません。

むしろ、自分の心に正直に向き合いながら進める方が、

長い目で見て後悔のない選択につながります。

どうしてもひとりではつらいと感じるときは、

信頼できる家族や友人、

あるいは遺品整理のプロの力を借りることも考えてみましょう。

あなたのペースでいいんです。

急がず、心と相談しながら、一歩ずつ進んでいきましょう。

業者に依頼するべき?判断のポイントとメリット・デメリット

自分でやるべきか、業者に頼むべきかを見極める

遺品整理は、思っている以上に体力・時間・心のエネルギーが必要です。

大切なのは、「自分でやる」か「業者に依頼する」かを、

無理なく冷静に見極めること。

まずは、荷物の量や部屋の広さを確認しましょう。

ワンルーム程度であればご家族だけで対応できることもありますが、

物が多い一戸建てやゴミ屋敷化している状態では、

専門業者の手を借りた方が安全かつスムーズです。

また、日常の仕事や家庭の都合で時間が取れない、

精神的に遺品を見るのがつらい、親族との意見が合わない…

そういった要素も、業者を選ぶ判断材料になります。

「もう限界」と感じた時は、無理をせず、

プロに相談してみることも立派な選択です。

あなたの心と体を守るために、頼れる相手に頼ってよいのです。

遺品整理業者のサービス内容とは?

遺品整理業者は、単に「片付けを代行する業者」ではありません。

故人の大切な品に敬意を持ちながら、丁寧に整理を行ってくれる専門家です。

依頼できる内容は多岐にわたり、以下のようなものがあります。

-

遺品の仕分け・搬出・回収

-

貴重品や重要書類の捜索

-

仏壇や写真の供養

-

室内の清掃やハウスクリーニング

-

不用品の適切な処理・リサイクル

中には、エアコンの取り外しや、

特殊清掃、賃貸の現状復帰まで対応してくれる業者もあります。

家族の心に寄り添いながら、見落としのないよう丁寧に作業してくれる存在です。

肉体的にも精神的にも負担が大きい遺品整理を、

「まるごと任せられる」安心感は、何よりの支えになります。

業者を選ぶときのチェックポイント

業者に依頼するとなった場合、どこに頼めばいいのか迷う方も多いと思います。

信頼できる業者を選ぶためには、

いくつかのチェックポイントを押さえておくことが大切です。

費用相場

料金は物量や部屋の広さによって変動しますが、

目安としてはワンルームで3〜10万円程度、

2LDK以上の広さになると10万円〜30万円ほどが相場です。

見積もり時には、追加料金の有無や作業内容の内訳も必ず確認しましょう。

複数社から相見積もりを取ると、適正価格が見えやすくなります。

口コミ・実績

過去の利用者の声や作業事例は、

業者の誠実さを知るうえで大きな判断材料になります。

ホームページの実績紹介やGoogleの口コミ、

比較サイトのレビューをチェックして、

「対応が丁寧」「現場での配慮がある」などの評価が多い業者は安心です。

対応のスピードや態度など、問い合わせ時の印象も選定基準になります。

供養・貴重品の扱いに配慮があるか

故人の想いが詰まった品物や、

遺族にとって大切な形見などの扱いに配慮があるかも重要です。

仏壇や遺影の供養を依頼できるか、

作業中に見つかった貴重品を報告・返却してくれる体制があるかなど、

事前に確認しておきましょう。

「ただ捨てる」のではなく、「大切にしてくれる」

姿勢のある業者を選ぶことが、後悔のない遺品整理につながります。

遺品整理でトラブルにならないために知っておきたいこと

無断処分による親族トラブル

遺品整理でよくあるトラブルの一つが、

「事前に相談せずに捨ててしまった」というものです。

たとえば、兄弟の一人が善意で整理を進めたつもりでも、

他の親族から「なぜ確認せず勝手に処分したのか」と不満が出ることがあります。

思い出や価値の感じ方は人それぞれ異なるため、

些細な行き違いが大きな溝につながることも。

こうしたトラブルを避けるためには、

まず家族・親族とよく話し合い、整理の進め方や残すものの基準を共有することが大切です。

迷う物は「保留」にし、必ず一度確認をとるようにしましょう。

LINEのグループや共有ファイルを使って、写真で報告する方法もおすすめです。

大切なのは「勝手に進めない」こと。

お互いの気持ちを尊重し合いながら、

故人にとっても家族にとっても、後悔のない遺品整理を目指しましょう。

不用品回収業者とのトラブル事例

遺品整理の費用を抑えたいあまり、

「とにかく安い業者に頼もう」と思っていませんか?

実はその選び方こそが、トラブルの原因になることがあります。

たとえば、正式な許可を持たない業者に依頼した結果、

回収した遺品が不法投棄されていたり、

後から高額な追加料金を請求されたというケースが報告されています。

こうした被害を避けるためには、

まず「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているかを確認しましょう。

加えて、見積もりの段階で料金の内訳が明確かどうか、

供養やリサイクルの対応について説明があるかどうかも重要なポイントです。

電話対応や現地での説明の丁寧さも、

信頼できるかどうかを判断する材料になります。

「安さ」だけでなく、「誠実さ」「安心感」で選ぶことが、

後悔のない依頼につながります。

遺言書や相続に関わる注意点

遺品整理中、机の引き出しや仏壇の奥から遺言書や相続に関わる書類が見つかることがあります。

そのときに「これは重要そうだけどよく分からない」と、

うっかり破棄したり、開封してしまうのは危険です。

とくに「封のされた遺言書」は、

家庭裁判所での検認手続きが必要となるため、

開封してしまうと法的に無効になる可能性すらあります。

相続に関するトラブルは、書類の扱い方ひとつで発展してしまうこともあります。

通帳、不動産の権利書、保険証券などの書類も含めて、

見つけた際にはひとまず大切に保管し、

すぐに専門家(弁護士や司法書士、行政書士など)に相談することをおすすめします。

「わからないものは勝手に触らない」「確認してから対応する」という意識が、

トラブル回避への第一歩です。焦らず、正しい知識を持って進めましょう。

【チェックリスト付き】遺品整理に必要なものリスト

現地で揃えておきたい道具類

遺品整理をスムーズに進めるためには、

あらかじめ必要な道具をしっかり揃えておくことが大切です。

特に現地での作業中に「あれがない!」となると、余計に疲れてしまいます。

まずは基本のアイテムとして、軍手やマスク、エプロンなどの作業服。

衣類が汚れるのを防ぎ、ほこりやカビからも身を守れます。

次に、段ボールやゴミ袋(可燃・不燃・資源用)を多めに準備しましょう。

物量が多くなるほど整理も大変になるため、

仕分け用のラベルやマジックペン、テープもセットで用意しておくと便利です。

また、雑巾やほうき、掃除機といった掃除道具も忘れずに。

物を動かしたあとのほこりや汚れの処理も意外と大変です。

準備万端で現地に向かうことが、効率的かつ心にゆとりのある整理作業につながります。

当日あると便利なアイテム

長時間の作業になることが多い遺品整理。

現地での作業を快適に進めるためには、

作業道具だけでなく「自分の体を労わるための備え」も大切です。

まず、こまめな水分補給や栄養補給のために、

飲み物や軽食は必ず持参しましょう。

エネルギーが切れてしまうと、集中力も気力も途切れてしまいます。

また、ホコリや汗で衣類が汚れることもあるため、

着替えやタオルの準備もおすすめです。

作業中に迷ったものを記録したり、家族とのやり取りのために、

スマホやカメラ、筆記具とノートがあると役立ちます。

写真を撮っておくことで、後から家族と相談したり、

残す・処分の判断を共有することもできます。

「何があると自分が安心できるか」を意識して、

事前に小さな準備をしておくことが、当日の心の余裕につながります。

感情的に疲れたときのケアアイテム

遺品整理は、ただの「片付け」ではありません。

思い出と向き合いながら進める作業は、心にも大きな負荷がかかります。

涙が出たり、気持ちが沈んだり、

何も手につかなくなる時間が訪れることもあります。

そんなときのために、「自分をケアするアイテム」を用意しておくと安心です。

たとえば、香りで気分をリフレッシュできるアロマスプレーや、

お気に入りのハンドクリーム。

ふとした瞬間に癒される香りが、気持ちを落ち着かせてくれます。

また、故人との写真や手紙など、

大切な思い出に触れられるものをそばに置いておくと、

作業の途中で心が折れそうになったときに支えになってくれることも。

音楽や温かい飲み物も効果的です。

整理の時間は、あなた自身の気持ちと向き合う時間でもあります。

どうか自分の心も大切にしながら、無理せず進めてください。

まとめ|「何をするか」だけじゃない。“どう向き合うか”が大切

形見を通して故人と対話する時間に

遺品整理の中で、ふと手に取った写真や手紙、愛用していた品物にふれると、

不思議と当時の記憶がよみがえってくることがあります。

そこに写る笑顔や手書きの文字から、

「ありがとう」「元気にしてるよ」

と語りかけたくなるような気持ちになることもあるでしょう。

形見とは、単なる“物”ではなく、

故人ともう一度つながるための“きっかけ”でもあります。

何かを手放すときも、心の中でそっと感謝を伝えることで、

前を向く一歩になります。

整理作業を通して、自分の中に残った想いと丁寧に向き合い、

受け取った愛情や時間を胸に、

これからを生きていくための“対話の時間”にしていただけたら嬉しいです。

物を通して、心が少しあたたかくなる

そんな時間を大切にしてください。

「できることから」でいい。不安を少しずつ手放すために

遺品整理というと、「全部きちんと終わらせなきゃ」「早く片付けないと」と、

自分を追い込んでしまいがちです。

でも、本当に大切なのは、“焦らず、自分のペースで進めること”。

今日できたのがたった一つの箱の整理でも、それは立派な前進です。

感情が揺れる中での作業は、思った以上に体にも心にも負担がかかります。

だからこそ、「できるときに、できることを少しずつ」。

これで十分なのです。

不安や迷いがあっても、それを抱えたまま少しずつ進めていくことで、

やがて「やってよかった」と思える日が来ます。

完璧じゃなくていい、途中で止まってもいい。

大事なのは、“あなたらしい整理のかたち”を見つけることです。

ひとりで抱えず、必要ならプロの手も頼っていい

遺品整理は、精神的にも体力的にも、決して簡単な作業ではありません。

「自分で全部やらなきゃ」と思い詰めて、

心や体が疲れ切ってしまう方も少なくありません。

でも、覚えていてほしいのは、

“誰かに頼ることは、決して弱さではない”ということです。

信頼できる家族や友人、そしてプロの遺品整理業者など、

あなたの想いに寄り添い、力になってくれる存在はたくさんあります。

「気が重くて一歩が踏み出せない」「量が多すぎてどうにもならない」

そんなときは、無理せず、誰かの力を借りましょう。

プロに任せることで心に余裕が生まれ、

大切なことにだけ丁寧に向き合える時間が増えます。

あなた自身を大切にしながら、必要なときは支えを受け取り、少しずつ前を向いていきましょう。

遺品整理士 倉島 新吾

東海3県~愛知県・岐阜県・三重県~ 九州エリア~鹿児島県・宮崎県・熊本県~

スケジュールに空きがあれば即日の対応も可能。お見積り無料です。

遺品整理、生前整理、空き家整理、ゴミ屋敷、汚部屋、特殊清掃(事故現場・孤独死現場)、

ウイルスの除菌消臭(新型コロナ対応)、ペット臭(猫屋敷など)、不用品買取値引き、解体前や退去前の残置整理 etc…

自転車・バイク・仏壇・神棚・マットレス・シンク・物干し台・物置の解体、撤去・エアコンの取外し・庭木の伐採・草刈りなどなんでもご相談ください!

TEL:0120-379-540 担当者直通:070-1327-8548

メール・LINEからは、24時間365日ご相談を受け付けしております。

Twitterも日々更新中♪

カメシタは公益社団法人被害者サポートセンターあいち(あいポート)に賛同しています。

新着記事

- [作業実績] [2026.01.28] 日進市:空家整理/戸建/2LDK

- [コラム] [2026.01.21] 「猫屋敷」の孤独に終止符を!プロの【まごころ特殊清掃】で愛猫と「普通の暮らし」を取り戻しませんか?【カメシタのハウスクリーニング】

- [作業実績] [2026.01.21] 東浦町:ゴミ屋敷清掃/賃貸

- [コラム] [2026.01.14] 名古屋市中村区:ゴミ屋敷整理/空家整理/戸建

- [コラム] [2026.01.14] 【多頭飼育ペットの遺品整理】母の愛は手放さない。途方に暮れるあなたへ、命と心を癒すプロの「まごころ」解決法